Bienvenue sur la page web de l’exposition « Ensemble pour un futur inclusif »

Sur cette page, découvrez des informations supplémentaires sur notre exposition itinérante, son contenu ainsi que les références scientifiques qui la soutiennent.

L’exposition « Ensemble pour un futur inclusif » est produite par le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) et ses partenaires, à l’occasion de son 25e anniversaire.

L’objectif de cette exposition est de soutenir un dialogue entre la communauté scientifique de la recherche en réadaptation et le grand public sur l’importance de s’impliquer afin de rendre les environnements plus inclusifs et de réduire ainsi les situations de handicap vécues par toute la diversité de personnes avec incapacités qui forment notre société.

Cette exposition itinérante se déplacera dans divers événements pour rejoindre le grand public durant les années à venir.

La première présentation de l’exposition « Ensemble pour un futur inclusif » a eu lieu dans le cadre de la 42ème édition du Défi sportif AlterGo | Lundi 28 avril au vendredi 2 mai 2025

La deuxième présentation de l’exposition « Ensemble pour un futur inclusif » a eu lieu dans le cadre de la Semaine de la mission universitaire | Lundi 10 novembre au jeudi 13 novembre 2025

Photo à venir

La troisième présentation de l’exposition « Ensemble pour un futur inclusif » a eu lieu dans le cadre de La Nuit des chercheures et des chercheurs| Vendredi 14 novembre 2025

Photo à venir

Tour A : Recherche en réadaptation pour des environnements inclusifs

Pour en savoir plus

Qu’est-ce que le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) ?

Qu’est-ce que le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) ?

Cliquer ici pour plus d’infos sur le CRIR.

Cliquer ici pour accéder aux 7 capsules vidéos de la série « Les visages de la recherche au CRIR ».

Qui bénéficie de la recherche menée par le CRIR ?

Qui bénéficie de la recherche menée par le CRIR ?

Au Québec, une personne sur cinq vit avec une incapacité. En créant des environnements inclusifs, cela bénéficie à beaucoup de personnes !

Les personnes de tout âge vivant avec des incapacités sensori-motrices, visuelles, auditives, cognitives ou de la communication sont incluses dans nos recherches.

Quels sont les concepts associés aux environnements inclusifs ?

Quels sont les concepts associés aux environnements inclusifs ?

Cliquer ici pour lire l’explication du handicap selon le Modèle de développement humain – Processus de production du handicap (MDH-PPH).

Cliquer ici pour connaître la définition de l’accessibilité universelle utilisée par notre partenaire AlterGo.

Quels projets de recherche du CRIR s’intéressent aux stratégies pour rendre les musées plus inclusifs?

Quels projets de recherche du CRIR s’intéressent aux stratégies pour rendre les musées plus inclusifs?

- Le projet « Musées inclusifs : un état de la situation de l’accessibilité universelle dans les musées du Québec »:

- Cliquer ici pour accéder au rapport de recherche

Membres du CRIR impliqués : Eva Kehayia, Ph.D, (co-chercheuse principale), Tiiu Poldma, Ph.D. (co-chercheuse), Zakia Hammouni, Ph.D. (chercheuse postdoctorale)

- Les projets « MOB et NEURO-MBAM » : transformer le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) en laboratoire vivant grâce aux technologies portables, auprès de personnes âgées en santé et celles ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) :

Collaboration de près d’une trentaine de chercheurs et chercheuses du Québec et de la France, sous le leadership des chercheuses du CRIR Sylvie Nadeau, Ph.D. et Élaine de Guise, Ph.D.

Quels projets de recherche du CRIR s’intéressent à l’accessibilité des commerces et des centres commerciaux ?

Quels projets de recherche du CRIR s’intéressent à l’accessibilité des commerces et des centres commerciaux ?

- Le projet « Rehab Mall », un laboratoire vivant en réadaptation au centre commercial Alexis Nihon

Collaboration d’une équipe de plus de 40 chercheuses et chercheurs du CRIR, sous le leadership de Eva Kehayia, Ph.D. et Bonnie Swaine, Ph.D.

- Le projet « Bonjour, je voudrais un… » : Développement d’un guide pour soutenir l’autonomie des personnes vivant avec une aphasie à travers leurs activités quotidiennes, principalement dans les commerces. Une formation a également été mise sur pied pour les orthophonistes et autres professionnels et professionnelles de la santé qui souhaiteraient intégrer le guide à leurs interventions.

Projet mené par la chercheuse du CRIR Carole Anglade, Ph.D.

Quels projets de recherche du CRIR s’intéressent aux stratégies pour rendre les transports en commun plus inclusifs?

Quels projets de recherche du CRIR s’intéressent aux stratégies pour rendre les transports en commun plus inclusifs?

- Le projet d’évaluation du programme de formation / entraînement de la Société de transport de Montréal (STM), visant à faciliter l’utilisation du réseau de bus et de métro par des personnes ayant des limitations motrices

- Cliquer ici pour lire la description du projet

Projet mené par Philippe Archambault, Ph.D. (chercheur et co-directeur scientifique du CRIR), en collaboration avec près d’une dizaine de collaborateurs, incluant les chercheuses du CRIR Claire Croteau, Ph.D. et Isabelle Gélinas, Ph.D.

- Le projet « Comment favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap par l’accès au transport collectif? »

- Cliquer ici pour accéder au rapport

Projet mené par les membres du CRIR Philippe Archambault, Ph.D. (chercheur et co-directeur scientifique du CRIR) et Alexandra Tessier, Ph.D. (chercheuse postdoctorale) et leur équipe.

Quel projet de recherche du CRIR a permis de créer une aire de jeux inclusive pour enfants?

Quel projet de recherche du CRIR a permis de créer une aire de jeux inclusive pour enfants?

- Le projet « PLAY : Participation in Leisure through Accessible plaYgrounds», qui a mené à l’inauguration d’une nouvelle aire de jeux inclusive aux écoles Philip E. Layton et du Centre Mackay en septembre 2024

- Cliquer sur les hyperliens suivants pour lire les différents articles sur l’inauguration de cette aire de jeu inclusive:

- Dans l’infolettre « Childhood disability LINK » (en anglais)

- Sur le site web « Inspirations », publication du 27 septembre 2024 (en anglais)

- Sur le site web « Inspirations », publication du 18 novembre 2024 (en anglais)

- Cliquer sur les hyperliens suivants pour lire les différents articles sur l’inauguration de cette aire de jeu inclusive:

Projet mené par la chercheuse du CRIR Keiko Shikako, Ph.D., Mehrnoosh Movahed, MD, Ph.D. et leur équipe.

Liste de références

- Anglade, C., Le Dorze, G., & Croteau, C. (2019). Service encounter interactions of people living with moderate-to-severe post-stroke aphasia in their community. Aphasiology, 33(9), 1061-1082. https://doi.org/10.1080/02687038.2018.1532068

- Anglade, C., Le Dorze, G., & Croteau, C. (2021). How clerks understand the requests of people living with aphasia in service encounters. Clinical linguistics & phonetics, 35(1), 84-99

- Anglade, C. (2023). Bonjour, je voudrais un…Office des personnes handicapées du Québec. https://aphasiequebec.com/wp-content/uploads/2023/03/guide-aphasie-version-web.pdf

- de Guise E., Nadeau S., Trépanier, L., Higgins, J., Kehayia, E., Poldma, T. (2024). Étude de faisabilité sur l’utilisation de la technologie dans un milieu écologique au Musée des beaux-arts de Montréal auprès de personnes âgées en santé et celles ayant subi un accident vasculaire cérébral. Rapport de recherche. Montréal : CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 36 p.

- Movahed, M., Martial, L., Poldma, T., Slanik, M., & Shikako, K. (2023). Promoting Health through Accessible Public Playgrounds. Children, 10(8), 1308. https://doi.org/10.3390/children10081308

- Percedda, A., Kehayia, E. (2024). Musées inclusifs: un état de la situation de l’accessibilité universelle dans les musées du Québec. https://societeinclusive.ca/wp-content/uploads/2024/06/Rapport-Musees-Inclusifs_vf_juin-2024.pdf

- Poirier S-È, Voyer L-A, Poulin V, Lamontagne M-E, Monetta L. Communication Challenges for People with Chronic Aphasia: A Systematic Qualitative Review of Barriers and Facilitators in Local Services. 2024; 4(3):616-631. https://doi.org/10.3390/disabilities4030038

- Fougeyrollas, P. (2010). La funambule, le fil et la toile : transformations réciproques du sens du handicap. Québec: Presses de l’Université Laval.

- Réseau international sur le Processus de production du handicap. (s.d). Le modèle. https://ripph.qc.ca/modele-mdh-pph/le-modele/

- Statistique Canada. (2023). Nouvelles données sur l’incapacité au Canada 2022. ISBN : 978-0-660-68708-7, Numéro au catalogue : 11-627-M. https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/11-627-m/11-627-m2023063-fra.pdf?st=UWGFL7uV

- Tessier, A., Croteau, C., Le Dorze, G., Power, E., & Weiss, M. (2021). Exploring the effects of a communication partner training programme for adapted transport drivers. Aphasiology, 37(2), 179–204. https://doi.org/10.1080/02687038.2021.1994916

Tour B : Les sens en action

Pour en savoir plus

Comment l’apprentissage du braille peut-il contribuer à l’autonomie et à la participation sociale ?

Cliquer ici pour visionner l’extrait de l’émission « Ça me regarde » sur la chaîne AMI-télé, où Natalina Martiniello, Ph.D., chercheuse au CRIR, discute de l’importance d’offrir des stratégies d’apprentissage du braille adaptées aux besoins des personnes de tous âges.

Cliquer ici pour visionner l’extrait de l’émission « Ça me regarde » sur la chaîne AMI-télé, où Natalina Martiniello, Ph.D., chercheuse au CRIR, discute de l’importance d’offrir des stratégies d’apprentissage du braille adaptées aux besoins des personnes de tous âges.

Cliquer ici savoir comment le braille peut favoriser l’autonomie et le développement des personnes aveugles, sur le site web de l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA).

Cliquer ici pour visionner la capsule vidéo où les membres chercheurs du CRIR Natalina Martiniello, Ph.D., et Walter Wittich, Ph.D., discutent des liens entre vieillissement, braille et réadaptation.

Que puis-je faire pour soutenir les personnes aveugles ou avec basse vision qui utilisent le braille?

Cliquer ici pour accéder à un court article écrit par Natalina Martiniello, Ph.D., CVRT, qui vise à défaire les biais inconscients sur le braille et qui présente des moyens concrets au quotidien pour devenir une personne alliée du braille

Si vous souhaitez intervenir auprès des personnes atteintes de déficiences visuelles ou contribuer à l’évolution de la pratique de l’optométrie à travers le monde, cliquez ici pour en savoir davantage sur le programme de maîtrise en sciences de la vision de l’Université de Montréal

Où puis-je en apprendre davantage sur le braille ?

Cliquer ici pour accéder au site web de l’organisme Littératie braille Canada (LBC), qui regorge d’information et qui offre différents ateliers sur le braille

Cliquer ici pour accéder au site web de l’organisme Littératie braille Canada (LBC), qui regorge d’information et qui offre différents ateliers sur le braille

Pour des ressources et activités en ligne destinées aux enfants, cliquer ici pour accéder au site web de « Braille Bug »

Pour de l’information ciblant plus largement les besoins des personnes avec déficience visuelle, cliquer ici pour accéder au Centre de documentation de l’Institut Nazareth et Louis-Braille du CISSS de la Montérégie-Centre

PETITE ACTIVITÉ EN LIGNE – Envie de voir à quoi ressemble votre prénom écrit en braille ?

Cliquer ici pour accéder au petit jeu sur le site « Braille bug »

Où puis-je en savoir davantage sur le statut et l’utilisation des langues des signes à travers le monde ?

Où puis-je en savoir davantage sur le statut et l’utilisation des langues des signes à travers le monde ?

Cliquer ici pour accéder à la page web de l’Organisation des nations unies (ONU) soulignant la journée internationale des langues des signes, le 23 septembre de chaque année

Où puis-je apprendre quelques signes de la Langue des signes québécoise (LSQ) ou de la Langue des signes américaine (ASL) ?

Pour de l’information générale : Cliquer ici pour accéder à la page « Outils et ressources » de l’Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA). On y trouve des dictionnaires et lexiques en ligne, des applications téléchargeables, des capsules vidéo ainsi que des lieux de formation selon votre région

Pour enseigner quelques signes de la LSQ à votre enfant : Cliquer ici pour accéder à la page « Mes débuts en LSQ » de l’AQEPA. Vous y trouverez de courtes capsules vidéos

Pour enseigner quelques signes de la LSQ à votre enfant : Cliquer ici pour accéder à la page « Mes débuts en LSQ » de l’AQEPA. Vous y trouverez de courtes capsules vidéos

Pour suivre une formation sur la LSQ : Cliquer ici pour en savoir davantage sur les cours offerts par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Pour suivre une formation sur l’ASL : Cliquer ici pour en savoir davantage sur les cours offerts par le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Liste de références

- Abbott, P., et Connors, E. (2020). Braille and Other Tactile Forms of Communication. Dans L. Helen et J. Ottowitz (ed.). Foundations of Vision Rehabilitation Therapy. (4e éd., p. 199-243) Louisville, KY: APH Press.

- Martiniello, N., Haririsanati, L., & Wittich, W. (2020). Enablers and barriers encountered by working-age and older adults with vision impairment who pursue braille training.Disability and Rehabilitation, 44(11), 2347–2362. https://doi.org/10.1080/09638288.2020.1833253

- Nation Unies. Défendez les droits des langues des signes ! Page consultée le 10 avril 2025 https://www.un.org/fr/observances/sign-languages-day

- Nations Unies. Le braille, un outil indispensable et universel pour les aveugles et les malvoyants. Page consultée le 10 avril 2025 https://www.un.org/fr/desa/world-braille-day-2018

- Ryles, R. (1996). The Impact of Braille Reading Skills on Employment, Income, Education, and Reading Habits.Journal of Visual Impairment & Blindness, 90(3), 219-226. https://doi.org/10.1177/0145482X9609000311

- Thompson, R. H., Cotnoir-Bichelman, N. M., McKerchar, P. M., Tate, T. L., & Dancho, K. A. (2007). Enhancing early communication through infant sign training. Journal of applied behavior analysis, 40(1), 15–23. https://doi.org/10.1901/jaba.2007.23-06

- Wright, T., Wormsley, D. P., & Kamei-Hannan, C. (2019). Hand Movements and Braille Reading Efficiency: Data from the Alphabetic Braille and Contracted Braille Study. Journal of Visual Impairment & Blindness, 103(10), 649-661. https://doi.org/10.1177/0145482X0910301008 (Original work published 2009)

Tour C : Pro de la communication

Pour en savoir plus

Pourquoi dit-on qu’au moins 30% de la population vit des obstacles à la communication ?

Environ 7% de la population a un trouble développemental du langage (TDL), c’est-à-dire un trouble neurologique qui se manifeste par des difficultés importantes dans le développement, l’apprentissage, l’utilisation et la maîtrise du langage. Pour en savoir plus sur le TDL, cliquer ici

Environ 7% de la population a un trouble développemental du langage (TDL), c’est-à-dire un trouble neurologique qui se manifeste par des difficultés importantes dans le développement, l’apprentissage, l’utilisation et la maîtrise du langage. Pour en savoir plus sur le TDL, cliquer ici - Près de 35% de la population du Québec est en situation d’analphabétisme fonctionnel, c’est-à-dire qu’elle sait lire et écrire des phrases simples, mais a de la difficulté à comprendre des textes plus complexes. Ces personnes peuvent également éprouver des difficultés de compréhension orale.

- Environ 14% de la population du Québec est allophone, c’est-à-dire que la langue maternelle ou la langue parlée à la maison est autre que le français ou l’anglais. La maîtrise du français et de l’anglais est variable parmi ces personnes.

- Environ 1% de la population présente un bégaiement, c’est-à-dire un trouble de la fluidité caractérisé par une interruption du rythme de la parole. Pour en savoir plus sur le bégaiement, cliquer ici

- De 25% à 40% des personnes qui ont subi un accident vasculaire cérébral (AVC) présentent une aphasie. Au Québec, ceci représente 6000 nouvelles personnes par année. L’aphasie est un trouble de communication causé par une lésion au cerveau affectant la capacité de parler, comprendre, écrire et lire. Pour en savoir davantage sur l’aphasie, cliquer ici

Les stratégies de communication présentées dans l’exposition sont susceptibles de faciliter les interactions avec tout le monde, mais c’est encore plus vrai pour ces personnes !

Comment adapter vos documents aux besoins des personnes vivant avec des limitations visuelles ?

L’Institut Nazareth et Louis-Braille (CISSS de la Montérégie-Centre) fait partie du CRIR et il se démarque par son expertise en déficience visuelle. Leur site web regorge de ressources utiles

L’Institut Nazareth et Louis-Braille (CISSS de la Montérégie-Centre) fait partie du CRIR et il se démarque par son expertise en déficience visuelle. Leur site web regorge de ressources utiles

- Cliquer ici pour lire le « Guide pratique pour vos documents imprimés »

- Cliquer ici pour connaître la formation offerte sur les documents accessibles

- Cliquer ici pour connaître le « Service d’adaptation de l’information », qui offre des services personnalisés aux personnes et aux organisations désireuses de rendre leurs documents, leur site Internet, leur plateforme numérique ou encore leur application accessibles aux personnes vivant avec des limitations fonctionnelles

Liste de références

- Desrosiers, H., Nanhou, V., Ducharme, A., Cloutier-Villeneuve, L., Gauthier, M.-A., et Labrie, M.P. (2015). Les compétences en littératie, en numératie et en résolution de problèmes dans des environnements technologiques : des clefs pour relever les défis du XXIe siècle. Rapport québécois du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA), Québec, Institut de la statistique du Québec, 249 p. https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/competences-en-litteratie-en-numeratie-et-en-resolution-problemes-dans-environnements-technologiques-clefs-pour-relever-defis-xxie-siecle.pdf

- Institut de la statistique du Québec. Répartition de la population selon la langue maternelle, régions métropolitaines de recensement (RMR) du Québec, 2011, 2016 et 2021. https://statistique.quebec.ca/fr/document/langue-maternelle-parlee-maison-connaissance-francais-anglais/tableau/repartition-population-selon-langue-maternelle#tri_tertr=A

- Norbury, C. F., Gooch, D., Wray, C., Baird, G., Charman, T., Simonoff, E., Vamvakas, G., et Pickles, A. (2016). The impact of nonverbal ability on prevalence and clinical presentation of language disorder: evidence from a population study. Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines, 57(11), 1247–1257. https://doi.org/10.1111/jcpp.12573

- Office québécois de la langue française. (2021). Caractéristiques linguistiques de la population du Québec en 2021. https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/2022/Feuillet_Car-ling-pop-Quebec-2021.pdf

- Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Le trouble développemental du langage (TDL). (2021). https://www.ooaq.qc.ca/media/wlmcmg0p/brochure-trouble-developpemental-du-langage-2024.pdf

- Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Le bégaiement (ou trouble de la fluiditié).(2020). https://www.ooaq.qc.ca/consulter/orthophoniste/begaiement-trouble-fluidite/#:~:text=D%C3%A9finition%20du%20b%C3%A9gaiement,jamais%20trop%20tard%20pour%20intervenir.%20%C2%BB

Tour D : Chaque geste compte

Pour en savoir plus

Connaissez-vous les programmes et services qui soutiennent la participation sociale des personnes avec différentes incapacités ?

Voici quelques exemples :

Les différents programmes, mesures et services du gouvernement du Québec pour les personnes avec incapacités, leurs familles et leurs proches. Cliquer ici pour découvrir de l’information en lien avec les sujets ci-dessous:

Les différents programmes, mesures et services du gouvernement du Québec pour les personnes avec incapacités, leurs familles et leurs proches. Cliquer ici pour découvrir de l’information en lien avec les sujets ci-dessous:

- Déplacements et transports adaptés

- Loisir, sport, tourisme et culture

- Emploi et travail adapté

- Études et scolarité

- Famille et soutien aux personnes

- Habitation et logement

- Santé et aides techniques

- Mesures fiscales et rentes

- Les capsules Info-services de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) sont également un moyen efficace de connaître l’étendue des services existants. Cliquer ici pour accéder à ces capsules informatives

Le « Programme métropolitain Mobilité inclusive pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles » lancé par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), le Réseau express métropolitain (REM) et les organismes publics de transport en commun de la région métropolitaine de Montréal offre un programme d’apprentissage pour aider les personnes avec limitations fonctionnelles à utiliser les réseaux d’autobus, de métro, de trains ainsi que le REM. Le programme comprend des formations théoriques de groupe et des entraînements individuels permettant à chaque personne de pratiquer des trajets spécifiques à ses besoins. Cliquer ici pour en savoir plus.

Le « Programme métropolitain Mobilité inclusive pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles » lancé par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), le Réseau express métropolitain (REM) et les organismes publics de transport en commun de la région métropolitaine de Montréal offre un programme d’apprentissage pour aider les personnes avec limitations fonctionnelles à utiliser les réseaux d’autobus, de métro, de trains ainsi que le REM. Le programme comprend des formations théoriques de groupe et des entraînements individuels permettant à chaque personne de pratiquer des trajets spécifiques à ses besoins. Cliquer ici pour en savoir plus.

Et moi, comment puis-je faire ma part au quotidien ?

Et moi, comment puis-je faire ma part au quotidien ?

Cliquer ici pour trouver des idées de gestes simples que chacun et chacune peut poser afin de faire tomber les obstacles ainsi contribuer à un futur plus inclusif

Liste de références

- Rochette, A., Roberge-Dao, J., Roche, L., Kehayia, E., Ménard, L., Robin, J. P., Sauvé, M., Shikako-Thomas, K., St-Onge, M., Swaine, B., Thomas, A., Vallée-Dumas, C., & Fougeyrollas, P. (2022). Advancing social inclusion of people with disabilities through awareness and training activities: A collaborative process between community partners and researchers. Patient education and counseling, 105(2), 416–425. https://doi.org/10.1016/j.pec.2021.05.032

- Wittich, W., Granberg, S., Wahlqvist, M., Pichora-Fuller, M. K., & Mäki-Torkko, E. (2021). Device abandonment in deafblindness: a scoping review of the intersection of functionality and usability through the International Classification of Functioning, Disability and Health lens.BMJ open, 11(1), e044873. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-044873

Tour E : Technologie et réadaptation

Pour en savoir plus

La réadaptation, c’est avant tout une histoire de collaboration.

Chaque personne, chaque milieu, chaque expertise joue un rôle essentiel pour soutenir l’inclusion et le bien-être.

Et au cœur de cet écosystème, le CRIR rassemble 22 domaines d’expertise en recherche pour faire avancer la réadaptation sous toutes ses formes.

📍Découvrez les laboratoires et groupes de recherche des chercheures et chercheurs du CRIR sont classés selon les axes de recherche ici : https://crir.ca/recherche/laboratoires-2-2/

La technologie peut transformer la réadaptation en donnant plus d’autonomie, en simplifiant les gestes du quotidien et en ouvrant de nouvelles possibilités d’inclusion.

Ces technologies rappellent que l’innovation n’est pas qu’une question de science, mais aussi de dignité, d’accès et d’indépendance.

Ces technologies rappellent que l’innovation n’est pas qu’une question de science, mais aussi de dignité, d’accès et d’indépendance.

📍Découvrez UTech, une ressource commune interactive développée par les membres du CRIR en collaboration avec d’autres chercheurs québécois pour soutenir la mobilisation des connaissances et l’expertise en évaluation des technologies de réadaptation ici : https://utech.repar.ca/home/about

Pour garder des os solides, il faut les faire travailler ! Quand on passe beaucoup de temps assis, les os s’affaiblissent et le risque de fracture augmente. Chez les personnes qui utilisent un fauteuil roulant, environ une personne sur dix subit une fracture chaque année à cause de l’ostéoporose. Les robots d’assistance remplacent l’effort humain dans une tâche comme se déplacer en marchant ou prendre un objet.

Des personnes avec une paralysie ont pu utiliser leur bras pour faire une tâche grâce au robot de réadaptation.

- Norouzi-Gheidari, N., Archambault, P. S., & Fung, J. (2020). Changes in arm kinematics of chronic stroke individuals following “Assist-As-Asked” robot-assisted training in virtual and physical environments: A proof-of-concept study. Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering, 7, 2055668320926054

L’exosquelette aide à se mettre debout et à marcher, ce qui permet de stimuler les os et de préserver leur santé.

- Bass, A., Morin, S. N., Guidea, M., Lam, J. T. A. T., Karelis, A. D., Aubertin-Leheudre, M., Gagnon, D. H., & Montreal Exoskeleton Walking Program (MEWP) Group (2024). Potential Effects of an Exoskeleton-Assisted Overground Walking Program for Individuals With Spinal Cord Injury Who Uses a Wheelchair on Imaging and Serum Markers of Bone Strength: Pre-Post Study. JMIR rehabilitation and assistive technologies, 11, e53084. https://doi.org/10.2196/53084

La stimulation magnétique ou électrique sont des courants doux appliqués au cerveau, aux nerfs ou aux muscles pour favoriser la récupération et la réadaptation.

Nous combinons différentes interventions (par exemple, l’exercice physique) et techniques (par exemple, la stimulation cérébrale non invasive) afin de concevoir des traitements destinés aux personnes qui ont besoin de se rétablir après un accident vasculaire cérébral ou de ralentir leur détérioration physique et cognitive.

📍Les chercheurs du CRIR font partie du consortium canadien CanStim qui étudie la stimulation non-invasive du cerveau associé à des exercices de neuroréadaptation pour favoriser le retour moteur.

- Hildesheim, F. E., Silver, A. N., Dominguez-Vargas, A. U., Andrushko, J. W., Edwards, J. D., Dancause, N., & Thiel, A. (2022). Predicting individual treatment response to rTMS for motor recovery after stroke: a review and the CanStim perspective. Frontiers in Rehabilitation Sciences, 3, 7953

Stimulation magnétique transcrânienne

La stimulation magnétique transcrânienne est utilisée pour stimuler le cerveau et améliorer, entre autres, les performances motrices, de mémoire et du langage.

La stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS) peut être utilisée pour améliorer la récupération motrice du membre supérieur après un AVC. Le projet CanStim a élaboré des recommandations consensuelles d’experts pour l’utilisation de la rTMS après un AVC.

- Edwards, J. D., Black, S. E., Boe, S., Boyd, L., Chaves, A., Chen, R., … & Thiel, A. (2021). Canadian platform for trials in noninvasive brain stimulation (CanStim) consensus recommendations for repetitive transcranial magnetic stimulation in upper extremity motor stroke rehabilitation trials. Neurorehabilitation and Neural Repair, 35(2), 103-116.

L’utilisation de la stimulation transcrânienne à courant continu anodal (tDCS) sur le cortex moteur primaire peut améliorer l’apprentissage moteur d’une tâche de préhension et contribuer à la rééducation de la main après un AVC.

- Fan, J., Voisin, J., Milot, M. H., Higgins, J., & Boudrias, M. H. (2017). Transcranial direct current stimulation over multiple days enhances motor performance of a grip task. Annals of physical and rehabilitation medicine, 60(5), 329-333.

CIME (Clinique d’Intensification et de neuromodulation pour les personnes ayant une lésion de la moelle épinière) est une clinique qui applique la neurostimulation dans un des établissements du CRIR depuis 2023 pour les personnes ayant une lésion de la moelle épinière. Cette clinique propose des projets de recherche visant à évaluer l’impact de thérapies innovantes combinant les meilleures pratiques cliniques en réadaptation à la neuromodulation, c’est-à-dire des stimulations électriques ou magnétiques appliquées aux nerfs, au cerveau ou à la moelle épinière pour modifier l’activité du système nerveux.

Le laboratoire de réhabilitation de la mémoire et de la motricité s’intéresse à l’étude des mécanismes de la neuroplasticité afin de développer des interventions nouvelles et plus efficaces pour améliorer le bien-être physique et cognitif de différentes populations.

Le projet Tongue mené par Marie-Hélène Boudrias, chercheuse au CRIR, explore comment et si la stimulation de la langue peut contribuer à améliorer la fonction motrice du membre supérieur et la plasticité cérébrale chez les personnes au stade chronique d’un accident vasculaire cérébral. Pour en savoir plus sur cette recherche innovante, écoutez le balado suivant : https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-79-breakaway/clip/16178912-researchers-restoring-arm-mobility-stroke…-tongue

L’impression 3D permet de fabriquer rapidement en 3 dimensions des objets sur mesure tels que des orthèses, des outils de thérapie ou des cartes tactiles.

Projet sur l’apprentissage d’une tâche de mémorisation d’un trajet par la production de cartes tactiles :

- Bleau, M., van Acker, C., Martiniello, N., Nemargut, J. P., & Ptito, M. (2023). Cognitive map formation in the blind is enhanced by three-dimensional tactile information. Scientific Reports, 13(1), 9736. https://doi.org/10.1038/s41598-023-36578-3

Et si la réadaptation pouvait se vivre dans un monde virtuel ?

La réalité augmentée ajoute des images virtuelles au monde réel. Elle guide les exercices et aide à apprendre de nouveaux gestes.

La réalité virtuelle est un monde numérique dans lequel les participants entrent à l’aide de casques ou d’écrans pour pratiquer des tâches de manière sécuritaire et motivante.

Voici quelques exemples de projets de recherche du CRIR sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée en contexte de réadaptation.

| Domaine | Étude | Population | Objectif |

| Multidomaine (impact physique + cognitif ou mixte) | Bühler, M. A., & Lamontagne, A. (2025). Obstacle Circumvention Strategies During Omnidirectional Treadmill Walking in Virtual Reality. Sensors, 25(6), 1667. | Adultes en bonne santé | Adaptabilité physique et intégration cognitive-motrice pendant la marche en réalité virtuelle |

| Projet MARCHER+ (Nadeau, Kehayia, Lamontagne, Fung, Higgins, Duclos) | Accident vasculaire cérébral | Entraînement à la marche augmenté pour améliorer la capacité de marche en communauté — Impact physique et cognitif | |

| Villeneuve, M., Ogourtsova, T., Deblock-Bellamy, A., Blanchette, A., Bühler, M. A., Fung, J., & Lamontagne, A. (2023). Development of a VR-based intervention for community walking post stroke. Disability and Rehabilitation, 46(19), 4428–4438. | Accident vasculaire cérébral | Impact physique et cognitif ; accent sur l’acceptabilité et la faisabilité | |

| Combinaison exosquelette de la main et VR (Higgins, Gagnon, Proulx) | Accident vasculaire cérébral et ergothérapeutes | Faisabilité, facilité d’utilisation et gains fonctionnels avec un gant robotique souple + réalité virtuelle | |

| Physique/moteur | Crosbie, J., Lennon, S., McGoldrick, M., McNeill, M., & McDonough, S. (2012). VR in arm rehabilitation after hemiplegic stroke. Clinical Rehabilitation, 26(9), 798–806. | Accident vasculaire cérébral | Récupération motrice des membres supérieurs à l’aide de la réalité virtuelle |

| Levin, M. F., Berman, S., Weiss, N., et al. (2023). ENHANCE proof-of-concept trial. Scientific Reports, 13, 22934. | Accident vasculaire cérébral | Entraînement de l’amplitude de mouvement sans spasticité à l’aide de la réalité virtuelle et de la stimulation électrique. | |

| Charles, D., Holmes, D., Charles, T., & McDonough, S. (2020). Virtual reality design for stroke rehabilitation. Biomedical Visualisation: Volume 6, 53-87. | Accident vasculaire cérébral | Conception de réalité virtuelle pour la rééducation des membres supérieurs — guide de conception du système | |

| Gulcan, K., Guclu-Gunduz, A., Yasar, E., et al. (2023). Effects of AR and VR gait training in Parkinson’s disease. Acta Neurologica Belgica, 123(5), 1917–1925. | Maladie de Parkinson’s | Entraînement à la marche et à l’équilibre | |

| Combinaison stimulation électrique et VR (ENHANCE – Levin et al.) | Accident vasculaire cérébral | Récupération motrice physique combinant stimulation électrique et réalité virtuelle | |

| Psychosocial/ Emotionnel | Maîtrise de l’esprit : Voyage virtuel vers la tranquillité de l’adolescent (Ogourtsova, T.) | Jeunes atteints de troubles du développement Impact émotionnel et psychosocial | Amélioration de la régulation émotionnelle et du bien-être grâce à la relaxation immersive en RV et au coaching en ligne |

Le Modèle de développement humain – Processus de production du handicap

Le Modèle de développement humain – Processus de production du handicap montre que la réalisation des habitudes de vie peut être influencée par le renforcement des capacités ou la compensation des incapacités par la réadaptation et des aides techniques, mais également par la réduction des obstacles dans l’environnement.

Le Modèle de développement humain – Processus de production du handicap montre que la réalisation des habitudes de vie peut être influencée par le renforcement des capacités ou la compensation des incapacités par la réadaptation et des aides techniques, mais également par la réduction des obstacles dans l’environnement.

📍Découvrez le Modèle de développement humain – Processus de production du handicap; un modèle québécois conceptuel qui vise à documenter et expliquer les causes et conséquences des maladies, traumatismes et autres atteintes à l’intégrité ou au développement de la personne ici : https://ripph.qc.ca/modele-mdh-pph/le-modele/.

Dans le contexte de ce modèle, les technologies de réadaptation font partie de l’environnement et peuvent soutenir la pleine participation.

Le processus de réadaptation et d’inclusion repose sur la collaboration entre la personne, son entourage et les milieux qui l’accompagnent, afin de soutenir son autonomie, sa participation sociale et sa qualité de vie.

Ensemble, ces approches redéfinissent ce que signifie fonctionner pleinement dans la société.

Votre avis compte :

D’après-toi que devrions-nous inventer comme technologies de réadaptation ?

1. Partage-nous ton idée géniale!

Shad – Ajoutez boite texte (sans fin) pour que le plus de monde possible puisse ajouter leurs idées. Nous voulons avoir accès à ces textes en tout temps.

2. Ajoute ton invention ici:

Shad – Ajoutez boite texte (sans fin) pour que le plus de monde possible puisse ajouter leurs inventions. Nous voulons avoir accès à ces textes en tout temps,

Tour F : Arts et réadaptation

Pour en savoir plus

Les besoins de réadaptation touchent 2,41 milliards d’individus dans le monde, et le nombre d’années vécues avec des incapacités a augmenté de 63% au cours des 30 dernières années.

- Cieza, A., Causey, K., Kamenov, K., Hanson, S. W., Chatterji, S., & Vos, T. (2020). Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease study 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet, 396(10267), 2006-2017. https://doi.org/10.1016/S0140-6736 (20)32340-0 https://doi.org/10.1016/S0140-6736 (20)32340-0

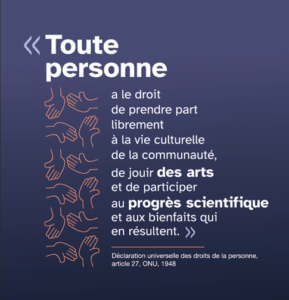

L’accès à la culture, à la science et aux arts est un droit humain fondamental.

En accord avec la Déclaration universelle des droits de la personne, l’exposition souhaite montrer que l’inclusion passe aussi par la participation culturelle et scientifique. Chacun doit pouvoir créer, apprendre et profiter des avancées collectives, peu importe ses capacités.

La réadaptation et l’accessibilité ne concernent pas seulement la santé, mais aussi la pleine participation à la vie culturelle et sociale.

📍Découvrez la Déclaration universelle des droits de la personne rédigée en 1948 ici : https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/

Et si l’art devenait un moteur de réadaptation ?

En mobilisant la créativité et l’expression personnelle, l’art peut soutenir le rétablissement, l’inclusion et la confiance en soi.

En mobilisant la créativité et l’expression personnelle, l’art peut soutenir le rétablissement, l’inclusion et la confiance en soi.

De la danse aux arts visuels, en passant par le chant et le théâtre, certains projets du CRIR explorent comment la création et la participation artistique peut soutenir la réadaptation, renforcer le bien-être et favoriser l’inclusion.

📍Découvrez deux initiatives inspirantes du CRIR : un programme de cirque social et une thérapie par la danse. Ces projets démontrent comment la créativité peut devenir un puissant moteur d’autonomie, d’inclusion et de transformation personnelle pour les personnes vivant avec une déficience physique. À découvrir ici : https://iurdpm.ca/fr/actualite/art-et-culture-en-readaptation-le-magazine-moelle-epiniere-et-motricite-met-en-lumiere-les-approches-novatrices-du

La danse

La danse adaptée après un AVC apporte plusieurs bénéfices. Elle aide à retrouver une meilleure mobilité et à améliorer la qualité des mouvements. Les participants rapportent aussi un gain de confiance, plus de motivation et un mieux-être émotionnel.

La musique et le mouvement favorisent le plaisir, ce qui augmente l’adhésion aux exercices. De plus, ces séances créent des occasions de socialisation, réduisant l’isolement.

Enfin, la danse peut compléter la réadaptation traditionnelle en offrant une approche plus créative et engageante, tout en respectant les capacités de chacun.

- Beaudry, L., Odier, C., & Fortin, S. (2025). Dance and Somatic-Informed Movement in an Acute Inpatient Stroke Unit. Medicina, 61(6), 966. https://doi.org/10.3390/medicina6100966

- Beaudry, L., Fortin, S., & Rochette, A. (2019). Adapted-dance intervention for subacute rehabilitation post-stroke:‘WHAT’and ‘HOW’. Research in Dance Education, 20(3), 279-296. https://doi.org/10.1080/14647893.2019.1644617

- Beaudry, L., Fortin, S., & Rochette, A. (2020). Adapted dance used in subacute rehabilitation post-stroke: impacts perceived by patients, relatives and rehabilitation therapists: Qualitative study. Disability and rehabilitation, 42(21), 2997-3006. https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1581845

- Beaudry, L., Rochette, A., & Fortin, S. (2022). Use of Adapted Dance to Intensify Subacute Rehabilitation Post-Stroke: A Qualitative Study on the Participation Experience and Active Participation Time. Alternative Therapies in Health & Medicine, 28(7).

Le théâtre

Le Théâtre Aphasique agit comme un complément à la réadaptation pour les personnes vivant avec l’aphasie. Il favorise la communication fonctionnelle grâce à des stratégies multimodales et à la pratique dans un contexte réel. Les participants développent confiance en soi, motivation et plaisir, ce qui soutient la persévérance dans le processus de réadaptation. Le théâtre contribue aussi à la participation sociale et à la réintégration communautaire, en réduisant l’isolement et en créant un sentiment d’appartenance. Enfin, il offre un cadre sécurisant qui diminue l’anxiété et encourage l’expression, renforçant ainsi les acquis de la réadaptation orthophonique.

Le Théâtre Aphasique agit comme un complément à la réadaptation pour les personnes vivant avec l’aphasie. Il favorise la communication fonctionnelle grâce à des stratégies multimodales et à la pratique dans un contexte réel. Les participants développent confiance en soi, motivation et plaisir, ce qui soutient la persévérance dans le processus de réadaptation. Le théâtre contribue aussi à la participation sociale et à la réintégration communautaire, en réduisant l’isolement et en créant un sentiment d’appartenance. Enfin, il offre un cadre sécurisant qui diminue l’anxiété et encourage l’expression, renforçant ainsi les acquis de la réadaptation orthophonique.

- Fakhfakh, E. (2023). Le théâtre pour se réinsérer : explorer les retombées de la participation aux activités offertes par le Théâtre Aphasique [Mémoire de maîtrise]. https://umontreal.scholaris.ca/items/52d685e6-f0ef-43d1-b552-e31d690937e9

- García, A. O., d’Anjou, C., Edwards, N. L., François, S., Goulet-Simard, P., Marcotte, K., … & Verduyckt, I. (2021). “I’m an artist, but with other tools!”: Le Théâtre Aphasique and the intersection between artistic and clinical practices with people living with aphasia. Canadian Journal of Disability Studies, 10(2), 130-161. https://doi.org/10.15353/cjds.v10i2.794

Le projet Centre Segal explore la co-création d’une représentation théâtrale inclusive dans un centre des arts de la scène, en impliquant activement les parties prenantes tout au long du processus. Elle met en avant des recommandations concrètes pour rendre le théâtre accessible à tous, notamment par l’adaptation de l’espace physique, la sécurité, le développement d’outils technologiques et l’intégration de supports linguistiques accessibles, afin de favoriser la participation et l’inclusion de tous les spectateurs, quel que soit leur handicap. L’étude démontre l’importance de concevoir des espaces culturels inclusifs répondant aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap, tout en favorisant la participation de tous les spectateurs aux expériences théâtrales.

- Hammouni, Z., Poldma, T., Kehayia, E., Verduyckt, I., Martiniello, N., Hervieux, E., & Wittich, W. (2021, July). Designing an Inclusive Theatre Environment: Co-creating a Relaxed Performance Within the Segal Centre for Performing Arts in Montreal. In International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (pp. 233-238). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80829-7_29

La musique et le chant

Les projets Vocavie et IMAJ misent sur l’art et la voix pour soutenir la communication et le bien-être. Vocavie propose des séances en ligne de Musculation de la Voix pour les personnes atteintes de Parkinson : échauffements, exercices vocaux, parfois chant, suivis d’un moment jasette.

Ces activités favorisent la clarté vocale, la confiance, la motivation et réduisent l’isolement social, tout en permettant de maintenir les acquis orthophoniques. IMAJ, au Musée des Beaux-Arts, offre des ateliers d’art-thérapie qui stimulent la parole, encouragent l’expression de soi et renforcent le sentiment de fierté. Ces approches complètent la réadaptation traditionnelle.

- Hallé, M.-C., Delorme, C., Coulombe, É., Rekik, O., & Verduyckt, I.* (2022). Participants’ perspective on a COVID-19 online vocal group stimulation for people with Parkinson’s disease. Frontiers in Rehabilitation Sciences, 3, 951426. https://doi.org/10.3389/fresc.2022.951426

- Verduyckt, I.* et al. (2017). Groupe IMAJ – Approches alternatives en soutien à la communication [Affiche projet pilote]. Musée des Beaux-Arts de Montréal.

- Vocavie. (2025). Programme Musculation de la Voix. https://www.vocavie.com/programmes

La Music-Supported Therapy (MST) utilise des instruments comme le piano ou les percussions pour stimuler la récupération motrice après un AVC. Cette approche favorise la coordination, la vitesse et la précision des mouvements du membre supérieur. La musique agit comme un puissant moteur de motivation et de plaisir, ce qui augmente l’adhésion à la thérapie. En combinant rythme et mouvement, la MST stimule la plasticité cérébrale, renforçant les circuits moteurs et sensoriels. Elle complète la réadaptation traditionnelle en offrant une expérience engageante et créative, adaptée aux besoins des personnes en phase chronique post-AVC.

- Lamontagne, A., et al. (2013). Music-supported therapy for upper limb rehabilitation in chronic stroke: Randomized controlled trial. Stroke Research and Treatment, 2013, 159105. https://doi.org/10.1155/2013/159105

- Lamontagne, A., et al. (2021). Virtual reality-based assessment and rehabilitation of locomotor function after stroke: A systematic review. Brain Sciences, 11(5), 666. https://doi.org/10.3390/brainsci11050666

- Lamontagne, A., Fung, J., McFadyen, B. J., & Faubert, J. (2014). Modulation of walking speed by changing optic flow in persons with stroke. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 662. https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00662

La pratique du piano aide à retrouver la dextérité et la fonction de la main, renforce les connexions entre les régions auditives et motrices du cerveau, stimule la motivation et le plaisir d’apprendre, et favorise l’autonomie durable même après la fin du traitement.

- Villeneuve, M., Penhune, V., & Lamontagne, A. (2014). A piano training program to improve manual dexterity and upper extremity function in chronic stroke survivors. Frontiers in human neuroscience, 8,

- Ghai, S., Maso, F. D., Ogourtsova, T., Porxas, A. X., Villeneuve, M., Penhune, V., … & Lamontagne, A. (2021). Neurophysiological changes induced by music-supported therapy for recovering upper extremity function after stroke: a case series. Brain sciences, 11(5), 666.

Le cirque

Le Cirque social de réadaptation utilise les arts du cirque, l’expression corporelle et le théâtre pour soutenir la transition vers la vie active chez les jeunes adultes ayant une déficience physique. Cette approche favorise la confiance en soi, la motivation et le sentiment de compétence, tout en développant des habiletés physiques (équilibre, coordination) et des compétences sociales. Les participants rapportent un plaisir accru, un sentiment d’appartenance et une réduction de l’isolement. Le programme contribue aussi à la participation sociale et à un changement de perception chez les jeunes et leur entourage, valorisant leurs capacités.

- Loiselle, F. (2015). Retombées du cirque social (Cirque du Soleil) en contexte de réadaptation sur la participation sociale de jeunes adultes avec déficiences physiques en transition vers la vie active : Étude qualitative [Mémoire de maîtrise, Université de Montréal]. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/13898

- Loiselle, F., Rochette, A., & Bastien, J. (2018). Social circus program (Cirque du Soleil) promoting social participation of young people living with physical disabilities in transition to adulthood: A qualitative pilot study. International Journal of Adolescence and Youth, 23(3), 281–292. https://doi.org/10.1080/17518423.2018.1474502

Les musées

Depuis plus de 20 ans, dans le cadre du programme d’accessibilité Le Musée en partage, le MBAM offre gratuitement des activités aux groupes communautaires afin de favoriser les rencontres et de mettre les bienfaits de l’art à la portée du plus grand nombre.

Programme communautaire | MBAM

Les projets MOB et NEURO-MBAM explorent l’impact des visites muséales sur la réadaptation des personnes ayant une déficience physique. Ces interventions favorisent la mobilité (marche, endurance) dans un environnement stimulant et sécuritaire. Elles améliorent aussi le bien-être psychologique, réduisant le stress et l’anxiété, grâce à l’engagement cognitif et émotionnel suscité par l’art. L’utilisation de technologies portables et de mesures neurophysiologiques permet d’adapter les interventions et de documenter leurs effets. Ces approches innovantes déplacent la réadaptation hors des murs hospitaliers, favorisant la participation sociale et l’inclusion culturelle.

- Dupuy, E. G., Vincent, T., Lecchino, C., Boisvert, A., Trépanier, L., Nadeau, S., de Guise, E., & Bherer, L. (2024). Prefrontal engagement predicts the effect of museum visit on psychological well-being: an fNIRS exploration. Frontiers in Psychiatry, 15, 1263351. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1263351

- CRIR & IURDPM. (2023). Transformer un musée en laboratoire vivant grâce aux technologies portables. CRIR Branché, No 08. https://crir.ca/partageons-nos-savoirs/crir-branche/transformer-un-musee-en-laboratoire-vivant-grace-aux-technologies-portables-janvier-2023-no-08/

Le projet Mots dans le monde (Words in the World), en collaboration avec le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) a développé une série d’actions visant l’amélioration de l’accessibilité physique et linguistique ainsi que l’inclusion des personnes handicapées vivant avec des limitations cognitives et langagières au musée.

- Brien, C., Jarema, G., Poldma, T., Alary Gauvreai, C., Giroux., L., Duhaime, J. & Kehayia, E. (2025). Improving linguistic accessibility of exhibit texts at the Montreal Museum of Fine Arts. In Musées pour tous. Regards croisés sur l’accessibilité universelle. Porcedda, A, Kehayia, E, Hamounni, Z. (Eds) ISBN : 9791037045584

📍Découvrez Musée pour tous, un ouvrage qui explore comment rendre les musées véritablement accessibles à tous grâce à une approche inclusive et universelle de la culture : https://www.editions-hermann.fr/livre/musee-pour-tous-aude-porcedda

Merci à nos collaborateurs et collaboratrices!

Direction scientifique du projet

- Claudine Auger, co-directrice scientifique du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) et de l’Institut universitaire sur la réadaptation de Montréal (IURDPM)

Comité scientifique

- Carole Anglade, membre chercheuse du CRIR

- Louis-Charles Lasnier, École de design, Université du Québec à Montréal

- Natalina Martiniello, membre chercheuse du CRIR, personne avec vécu expérientiel

- Frédérique Poncet, membre chercheuse du CRIR

- Stefano Rezzonico, membre chercheur du CRIR

- Chantal Robillard, membre chercheuse du CRIR

Comité de pilotage et comités locaux des sites du CRIR

- Naima Abadi, membre intervenante du CRIR, coordonnatrice de recherche clinique

- Haifa Akremi, membre intervenante du CRIR, coordonnatrice de recherche clinique

- Philippe Archambault, co-directeur scientifique du CRIR

- Nancy Azevedo, membre gestionnaire du CRIR

- Dorothy Barthélemy, membre chercheuse du CRIR

- Chantal Bibeau, agente d’information du CRIR

- Virginia Cornea, chargée de projet et coordonnatrice du comité équité diversité inclusion accessibilité du CRIR

- Marika Demers, membre chercheuse du CRIR

- Nay El Hajj, membre étudiante du CRIR

- Brigitte Fillion, cheffe de service du CRIR

- Dahlia Kairy, membre chercheuse du CRIR

- Eva Kehayia, membre chercheuse du CRIR

- Frédéric Messier, membre intervenant du CRIR, chargé de projet en transfert des connaissances au CCSMTL

- Alia Osman, membre étudiante et responsable d’axe du comité étudiant du CRIR (2022-24)

- Danielle Thériault, cheffe de service par intérim du CRIR (2022-24)

Conception artistique, adaptation des contenus et production

- Sophie Beauparlant, responsable du Laboratoire d’innovation en communication scientifique (LICS), enseignante-chercheuse à l’École supérieure en Art et technologie des médias (ATM), Cégep de Jonquière

- Claudia Bojanowski, coordonnatrice partenariats et mobilisation des connaissances du CRIR

- Aurélia Fleury, coordination exposition CRIR 25e Phase 2, consultante en muséologie inclusive

- Escouade l’Atelier, fabricant des tours

- Amélie Ollat, étudiante collégiale, LICS, ATM, Cégep de Jonquière

- Annie Perron, designer spécialisée en recherche, LICS, ATM, Cégep de Jonquière

Médiation de l’exposition

- Sara Ahmed, membre chercheuse du CRIR

- Carole Anglade, membre chercheuse du CRIR

- Philippe Archambault, co-directeur scientifique du CRIR

- Claudine Auger, co-directrice scientifique du CRIR

- Marie-Hélène Boudrias, membre chercheuse du CRIR

- Liziane Bouvier, membre chercheuse du CRIR

- Loredana Campo, membre étudiante du CRIR

- Eloi Dierterlen, membre étudiant du CRIR

- Marika Demers, membre chercheuse du CRIR

- Victoria Duda, membre chercheuse du CRIR

- Shirley Dumassais, membre étudiante du CRIR, responsable de la trousse de médiation de l’exposition

- Emna Fakhfakh, membre étudiante du CRIR

- Dahlia Kairy, membre chercheuse du CRIR

- Eva Kehayia, membre chercheuse du CRIR

- Quan Nha Hong, membre chercheuse du CRIR

- Sofia Lytvyn-Male, membre étudiante du CRIR

- Mannat Madam, membre étudiante du CRIR, représentante du comité étudiant du CRIR

- Etienne Marteau, membre étudiant du CRIR

- Natalina Martiniello, membre chercheuse du CRIR, personne avec vécu expérientiel

- Tatiana Ogourtsova, membre chercheuse du CRIR

- Fatimata Ouédrago, membre étudiante, représentante du comité étudiant du CRIR (2024-2026)

- Frédérique Poncet, membre chercheuse du CRIR

- Stefano Rezzonico, membre chercheur du CRIR

- Keiko Shikako, membre chercheuse du CRIR

- Petroula Sigounis, membre étudiante du CRIR

- Angèle Sauzet, membre étudiante du CRIR

- Shane Sweet, membre chercheur du CRIR

- Marine Thomasson, membre étudiante du CRIR

- Ingrid Verduyckt, membre chercheuse du CRIR

La direction scientifique du CRIR remercie chaleureusement les personnes suivantes pour le partage de leur expertise, contribuant ainsi de manière significative au contenu de cette exposition grâce à leur collaboration à diverses étapes du projet :

- Jonathan Abitbol, conseiller aux innovations sociales et technosociales, Université de Montréal

- Dominic Beaudin, technicien braille, SAI de l’INLB – CISSS Montérégie-Centre

- Cheryl Beaulieu, membre clinicienne du CRIR

- Amélie Bérubé, designer graphique

- Michelle Boulanger, directrice, financement et philanthropie AlterGo

- Charles Boutet-Garneau, directeur expertise AlterGo

- Guylaine Cataford, organisatrice communautaire et personne avec vécu expérientiel, Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB)

- Chantal Charté, coordonnatrice professionnelle des cours LSQ et de la formation sur mesure, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL)

- Gilles Corbeil, organisateur communautaire, INLB

- Mélanie Dumaine, coordonnatrice professionnelle au Programme Sourds, de l’équipe de Véronique Dumont, coordonnatrice en Sensoriel & Langage, CCSMTL

- Joyce Fung, membre chercheuse du CRIR

- Anastasia Katsolis, membre clinicienne du CRIR

- Camille-Éric Kouam, membre du CRIR, coordonnateur de recherche clinique

- Janie Lachapelle, Spécialiste en activités cliniques, Service de l’adaptation de l’information (SAI) de l’INLB – CISSS Montérégie-Centre

- Geneviève Lamoureux, membre étudiante du CRIR

- Julie Le Gruiec, chargée de projets marketing/événements AlterGo

- Jorge Lindo, personne avec vécu expérientiel

- Abdoulaye Ouattara, personne avec vécu expérientiel

- Kristen Reidel, membre professionnelle de recherche du CRIR

- Cloé Rodrigue, directrice de la recherche, CISSS de la Montérégie-Centre, INLB, co-présidente du Comité de gouvernance du CRIR

- Maxime Rouleau, conseiller en accessibilité universelle, Expertise AlterGo

- Petroula Segounis, membre étudiante du CRIR

- Keiko Shikako, membre chercheuse du CRIR

- Mireia Carrillo Simon, membre du CRIR, coordonnatrice de recherche clinique

- Natacha Trudeau, membre chercheuse au CRIR

- Ingrid Verduyckt, membre chercheuse du CRIR

- Walter Wittich, membre chercheur du CRIR

Merci d’avoir visité l’exposition et d’avoir partagé un moment avec nous!

Le CRIR remercie du fond du coeur ses partenaires: